なぜユーザー調査は「成功への近道」なのか?

「この新機能、絶対ウケるはずだ!」「うちの会社の強みは、きっとここだと思われているに違いない」 企画会議などで、こうした熱意ある意見が飛び交うことはありませんか?

チームの熱意や、経験豊富なリーダーの直感は、ビジネスを推進する上でとても重要です。しかし、その意思決定の根拠が、社内の「勘」や「思い込み」だけに基づいているとしたら、それは少し危険なサインかもしれません。

私たちが「絶対に良い」と信じていることと、実際にお金を出してくれる顧客が「価値がある」と感じることの間には、しばしば大きなギャップが存在します。そのギャップに気づかないまま時間とコストをかけて開発を進めた結果、誰にも使われない機能や、誰の心にも響かないサービスが生まれてしまうのです。

ユーザー調査は、こうした悲劇を未然に防ぎ、ビジネスを成功へと導くための「コンパス」のようなものです。

顧客が本当に求めているものは何か、どんなことに不満を感じているのかを、データや事実に基づいて直接知ることで、無駄な遠回りをせずに済みます。間違った方向に進みそうになったときも、すぐに軌道修正できる。だからこそ、ユーザー調査は一見すると手間がかかるように見えて、実は「成功への一番の近道」なのです。

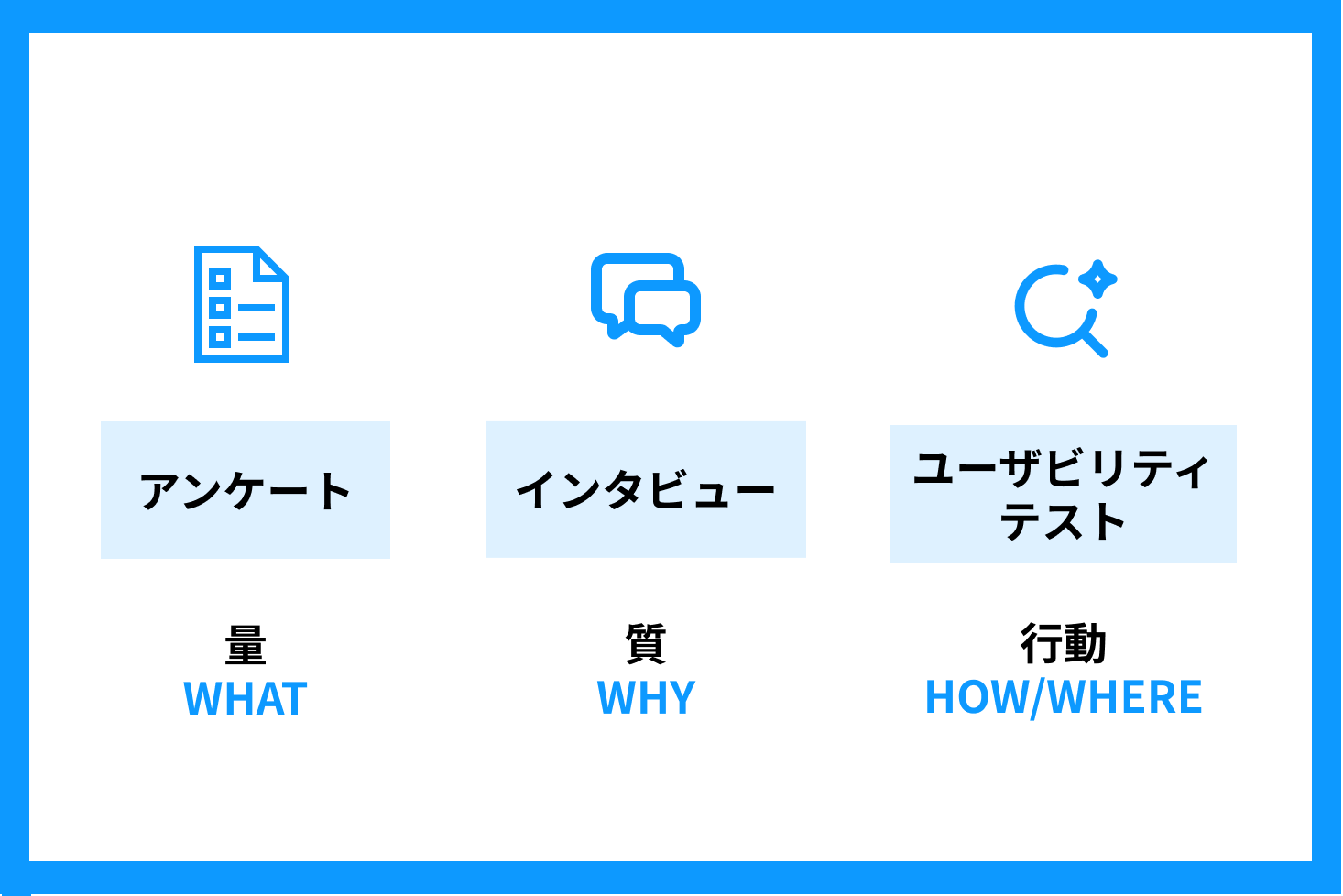

【目的別】今日から試せるユーザー調査の手法3選

ユーザー調査には様々な手法がありますが、ここではビジネスの現場で特に役立ち、比較的始めやすい代表的な3つの手法を目的別にご紹介します。

- アンケート(定量調査)

目的: 多くの人から「量的なデータ」を集め、全体の傾向や割合を把握したいとき。

概要: Webサイト上やメールで、選択式の質問を中心に回答を集めます。「顧客の年齢層は?」「どの機能を一番よく使いますか?」といった事実や、「満足度は5段階でいくつですか?」といった評価を数値で把握するのに適しています。

効果・実証: 「何が」起きているのか、「どれくらい」の人がそう思っているのか、という仮説の検証や実態把握。 - インタビュー(定性調査)

目的: 特定のユーザーから「質的な情報」を深く引き出し、行動の背景にある「なぜ?」を知りたいとき。

概要: 5〜6人のユーザーに、1時間程度の対面またはオンラインでの聞き取り調査を行います。「なぜその商品を選んだのですか?」「どんな時に不便だと感じますか?」といった、ユーザーの具体的なエピソードや価値観、潜在的なニーズを深掘りするのに適しています。

効果・実証: なぜそう思うのか、どういう文脈でそう感じるのか、というインサイト(洞察)の発見。 - ユーザビリティテスト(行動観察調査)

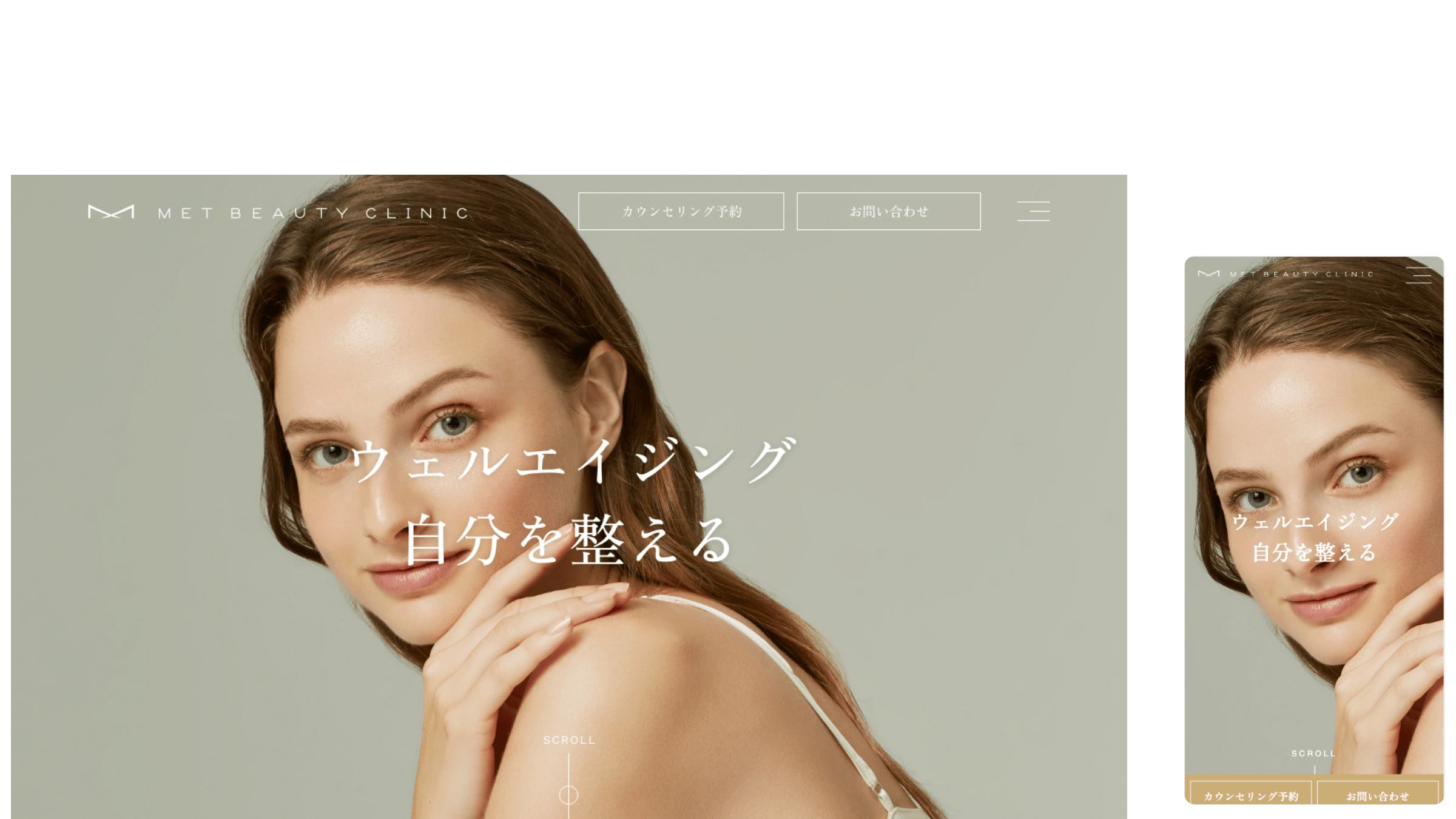

目的: ユーザーが実際にWebサイトやアプリを使っている様子を「観察」し、課題を発見したいとき。

概要: ユーザーに「〇〇という商品を探して、購入手続きを完了してください」といったタスクを与え、その操作プロセスを横で観察します。ユーザーがどこで迷い、どこでつまずくのかを直接見ることで、アンケートやインタビューだけでは分からない「無意識の行動」から問題点を発見できます。

効果・実証: 「どこで」「どのように」問題が起きているのか、という具体的なUI/UX上の課題の発見。

調査を成功させるための「質問設計」のコツ

ユーザー調査の成否は「何を聞くか」で大きく左右されます。ここでは、特にインタビューで避けるべき質問の例を一つご紹介します。

悪い質問例: 「このデザインは使いやすいと思いますか?」

なぜこれが悪いのでしょうか?人は質問されると、無意識に「はい」と答えたくなったり、相手に気を使ってポジティブな評価をしがちです。これでは本音は引き出せません。

良い質問例: 「(過去の経験について)最近、〇〇をしようとして、何か困ったことはありましたか?」

このように、過去の具体的な行動や出来事について尋ねるのがコツです。「はい/いいえ」で答えられないオープンな質問をすることで、ユーザー自身の言葉で、その時の状況や感情を語ってもらいやすくなります。

ユーザーインタビューについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ。

初心者でも安心。ユーザーインタビューのコツ

https://canbethelight.com/blog/tips-for-user-interview/

集めた「声」をどうビジネスに活かすのか?

調査で集めた顧客の「生の声」は、まさに宝の山です。これらの声は、単に「参考になりました」で終わらせてはいけません。

- インタビューで分かった顧客の悩みや価値観を基に、前回の記事でご紹介した「ペルソナ」を作成する。

- 顧客がどんなステップで課題を感じているかを分析し、「カスタマージャーニーマップ」に落とし込む。

- ユーザビリティテストで見つかった課題を基に、Webサイトの具体的な改善案を立案する。

このように、調査結果を具体的な「ツール」や「アクション」に繋げていくことで、初めてユーザー調査はビジネスを動かす力になるのです。

まとめ:顧客の”不満”は、事業成長のヒントの宝庫

今回は、勘や思い込みに頼らないビジネス判断の軸となる「ユーザー調査」の重要性について解説しました。

- 社内の常識や思い込みは、顧客の現実とズレている可能性がある。

- ユーザー調査は、無駄な開発を防ぎ、成功への回り道をなくす「近道」。

- 「アンケート」「インタビュー」「ユーザビリティテスト」を目的別に使い分けるのが重要。

- 集めた声は、具体的なアクションに繋げてこそ価値がある。

顧客が口にする「不便だ」「分かりにくい」といった”不満”は、裏を返せば「こうしてくれたら、もっと使うのに」という期待の表れです。その声に真摯に耳を傾けることこそ、事業成長の最大のヒントと言えるでしょう。

さて、調査で集めたたくさんの「声」。これを次のアクションに繋げるには、まず「誰のためのサイトなのか」を明確に定義する必要があります。 次回は、ユーザー調査の結果を基にした、実践的な「ペルソナ」の作り方を詳しくご紹介します。