顧客が商品を認知し、購入・利用するまでの一連の体験を可視化する「カスタマージャーニーマップ」の重要性を解説します。マップ作成を通じて、顧客接点(タッチポイント)ごとの課題発見や改善策立案につなげる方法をお伝えします。

カスタマージャーニーマップで何がわかるのか?

「カスタマージャーニーマップ」とは、顧客(ユーザー)が製品やサービスを認知し、関心を持ち、購入・利用し、最終的にファンになるまでの一連の体験(=旅)を時系列で可視化した「地図」のことです。

多くの企業では、「Webサイト担当」「店舗担当」「SNS担当」のように、顧客との接点(タッチポイント)ごとで担当が分かれています。しかし、顧客はそれらを「バラバラのもの」とは認識していません。一連の体験として捉えています。

このマップを作ることで、顧客が旅の途中で「何を考え」「どんな感情を抱き」「どこで不満を感じているか」が明確になります。部門最適ではなく、顧客視点での全体最適を目指すための強力なツールです。

マップ作成に必要な要素:接点(タッチポイント)、思考、感情など

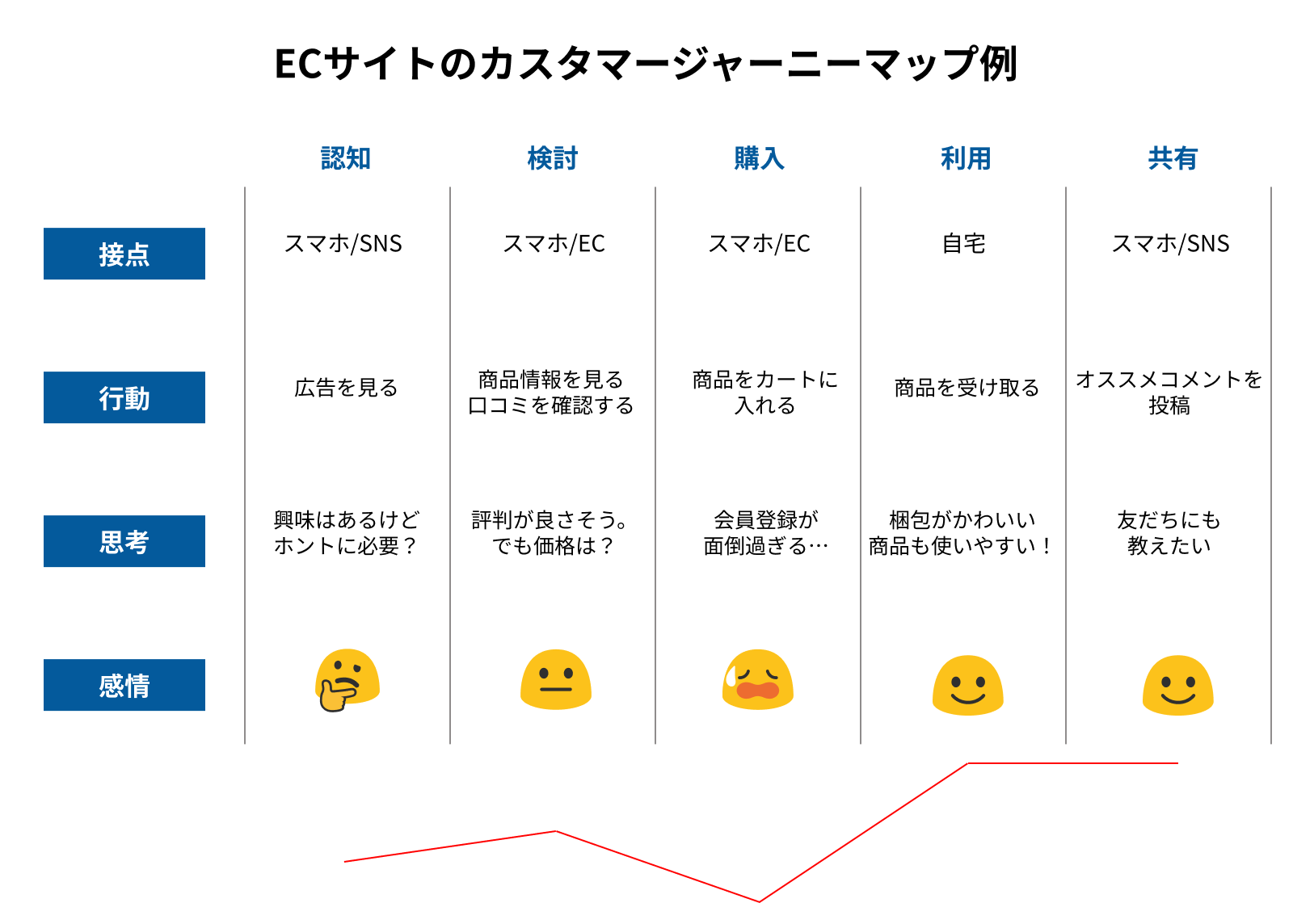

カスタマージャーニーマップは、決まった型があるわけではありませんが、一般的に以下の要素で構成されます。

- ペルソナ: この旅の主人公(第4回参照)。

- フェーズ: 顧客の行動段階(例:「認知」「興味・関心」「比較・検討」「購入」「利用・継続」)。

- タッチポイント: 顧客との接点(例:広告、SNS、検索エンジン、Webサイト、店舗、カスタマーサポート)。

- 行動: 各フェーズで顧客が具体的に行うこと(例:「スマホで検索する」「レビューサイトを見る」「資料請求する」)。

- 思考・感情: その時、顧客が考えていること、感じていること(例:「A社とB社、どっちが良いだろう?」「このフォーム、入力項目が多すぎる…」)。

- 課題・ボトルネック: 顧客が不満やストレスを感じる点。

- 改善施策: 課題を解決するためのアイデア。

BtoB、BtoCではジャーニーマップは違う?

例えば、BtoC(例:ECサイト)の場合、フェーズは「SNSで商品を知る」→「ECサイト訪問」→「レビュー比較」→「カート追加」→「購入完了」→「商品到着・利用」といった流れが考えられます。感情の起伏(期待、不安、満足)が購入に直結しやすいのが特徴です。

一方、BtoB(例:業務システム)の場合、「Web検索で課題解決策を探す」→「複数社の資料請求」→「ウェビナー参加」→「営業担当と商談」→「社内稟議」→「導入決定」のような流れが想定できます。関与者が複数人おり、検討期間が長く、合理的な判断が重視されるのが特徴です。

ジャーニーマップからビジネス改善のヒントを見つけ出す方法

ジャーニーマップは「作って終わり」ではありません。完成したマップをチームで眺め、特に顧客の感情がネガティブになっている「谷」の部分(課題・ボトルネック)に注目してください。

- 「比較検討フェーズで離脱が多いのは、他社との違いが分かりにくいためではないか?」

- 「購入後のサポート体制が手薄で、顧客満足度が下がっていないか?」

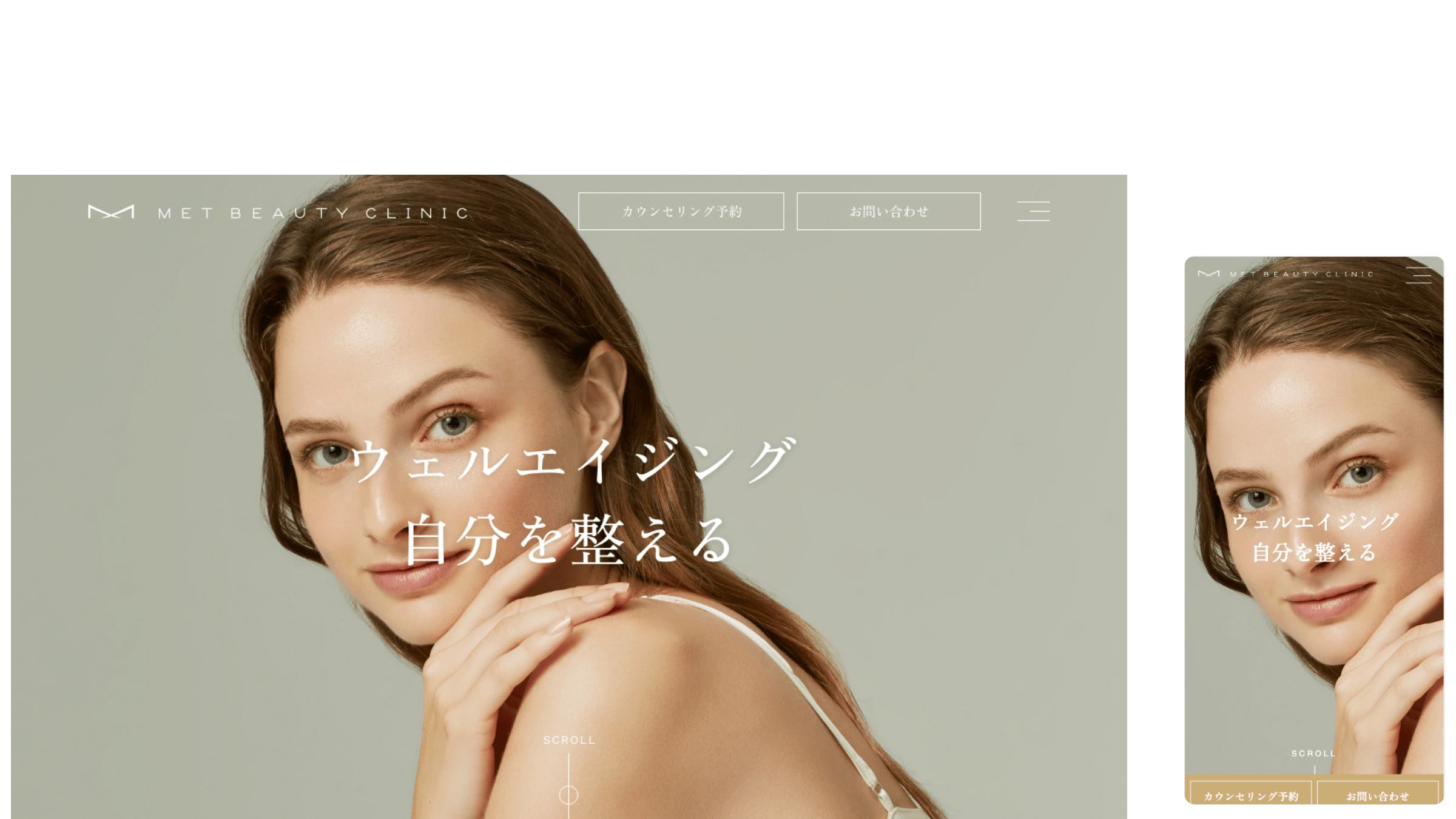

上記の図であれば、会員登録が面倒すぎるという改善点を見いだせます。

このように、ジャーニーマップはビジネス改善のヒントが詰まった宝の地図です。具体的な課題が見つかれば、Webサイトのコンテンツ見直し、SNSでの発信強化、サポート体制の改善など、次のアクションが明確になります。

顧客の”旅”に寄り添い、最高の体験を設計する

カスタマージャーニーマップは、顧客の視点に立って自社サービス全体を見直すための強力なフレームワークです。机上の空論で終わらせず、実際のユーザー調査(インタビューやアンケート)に基づいて作成することで、その精度は飛躍的に高まります。

「顧客がどこで不満を感じているか分からない」「部門間の連携がうまくいかない」といった課題をお持ちなら、ぜひ一度カスタマージャーニーマップの作成をご検討ください。